1987年臺積電成立,自此半導體界發(fā)生了翻天覆地的變化,代工廠的建立使得芯片設(shè)計廠商遍地開花,快速崛起。曾經(jīng)在1980年至1990年的半導體制造體制中獨領(lǐng)風騷的日本,逐漸走下神壇。中國有臺積電,韓國有三星,美國有英特爾,而日本卻無一家大型的代工廠,近些時間,日本有意拉攏臺積電在本國建廠的消息不脛而走,此舉目的是鼓勵半導體制造商返回日本。那么過去的33年間,日本為何沒跟上晶圓代工的潮流?逝去的那33年,日本又發(fā)生了什么?

向晶圓廠拋出橄欖枝

日本半導體在走下坡路已是眾所周知的事實,除了上游的材料和設(shè)備,日本知名的半導體企業(yè)正在慢慢淡出,松下、NEC、日立(Hitachi)、三菱( Mitsubishi) 等大部分企業(yè)將半導體業(yè)務剝離,目前均已不再是全球半導體主要供應商。尤其是去年12月,在半導體業(yè)務領(lǐng)域已有60年之久的松下半導體宣布賣身退出半導體業(yè)務,此舉也被業(yè)界看作是日本半導體隕落的關(guān)鍵節(jié)點。

日媒在5月底時就曾披露,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省正在致力打造世界領(lǐng)先的半導體生產(chǎn)和開發(fā)基地,并已先后向美國的英特爾和臺積電遞出橄欖枝。據(jù)日本《Yomiuri新聞》報道,日本已與臺積電聯(lián)系,與當?shù)氐男酒圃焐毯献髟谌毡窘⒕A廠。日本政府希望利用全球芯片制造商的專業(yè)知識來振興落后的國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè),因為先進的芯片技術(shù)已成為解決國家安全問題的焦點。

具有諷刺意味的是,在14年前,日本當時正在建立一家與臺積電競爭的多公司協(xié)作,稱為先進工藝半導體代工計劃公司。在METI和日立、瑞薩和東芝的支持下,該計劃籌集60億美元,建立一家能運行65nm制程和45nm制程的合資工廠。它曾被視為日本保持在半導體制造前沿的最后機會,但由于各公司就安裝流程的細節(jié)爭執(zhí)不休,它最終以失敗告終。

“日本目前有11家集成設(shè)備制造商,但他們的晶圓產(chǎn)能并不大,無法與月生產(chǎn)60000片晶圓的臺積電競爭。”APSFPC的首席執(zhí)行官橋本博和(Hirokazu Hashimoto)當時告訴《電子周刊》。

不過即使成功的話,臺積電在日本建立晶圓廠的新計劃可能會遭受與臺積電在亞利桑那州建立晶圓廠的協(xié)議相同的命運——日本將支付這筆費用,但該晶圓廠將無法獲得臺積電的最先進工藝。

但業(yè)界大多看衰,認為半導體業(yè)赴日設(shè)廠,難如上青天。對國際半導體廠來說,赴日本設(shè)廠沒有任何誘因,一是日本系統(tǒng)大廠對于非日本企業(yè)的不信任感由來已久,真的要建立深度合作關(guān)系,沒有三、五年很難成事。二是日本近年來持續(xù)淡出半導體生產(chǎn),如富士通才剛在去年將12寸廠賣給聯(lián)電,關(guān)鍵原因就在于先進制程龐大投資難以回收及獲利。

日本半導體產(chǎn)業(yè)的沒落

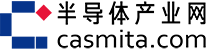

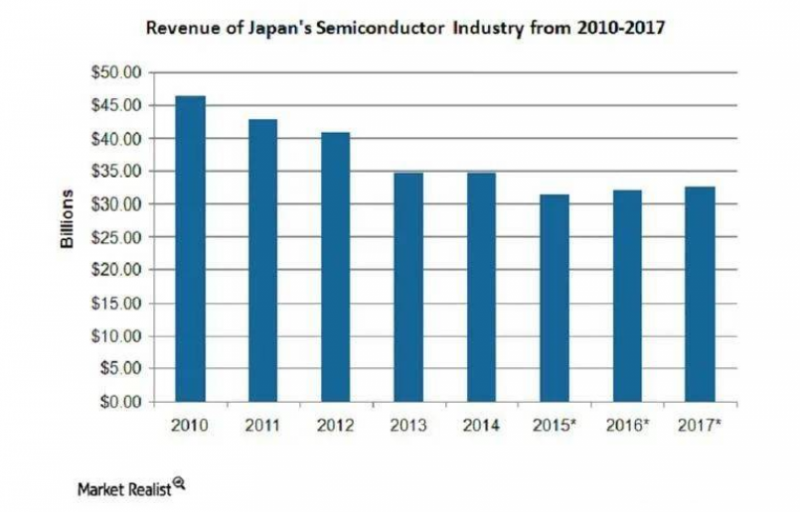

日本在1980年至1990年的半導體制造體制中一直是世界領(lǐng)導者。1990年,排名前10位的6家日本公司占半導體市場份額的38%,凈額為$ 20.7B,占整個半導體市場的$ 54.3B。1986年,日本的半導體產(chǎn)品占世界 45%,是當時世界最大的半導體生產(chǎn)國。1989年, 日本公司占據(jù)了世界存儲芯片市場53% 的份額,而美國僅占37%。

然而到2000年日本僅剩三家,2014年只有兩家公司。由于日本對新興趨勢的適應緩慢例如移動半導體,再加上無晶圓廠的飛速發(fā)展,使得日本企業(yè)逐漸淡出前十榜單。

1990—2005年前十大半導體排名(圖源:IC insights)

隨著半導體新技術(shù)的發(fā)展,促使研發(fā)(R&D)成本都在不斷增加,從而降低了舊技術(shù)的價格。此外,擁有和維護制造設(shè)施或fab的高成本在易變的半導體工業(yè)中是一個嚴峻的問題。晶圓廠只有在滿負荷使用時才能獲利,稍有不慎,一波行業(yè)下滑可能導致產(chǎn)能過剩,迫使企業(yè)停止生產(chǎn)。對研發(fā)成本不斷增加以及擁有晶圓廠的高昂成本的擔憂導致了無晶圓代工廠模式的出現(xiàn)。

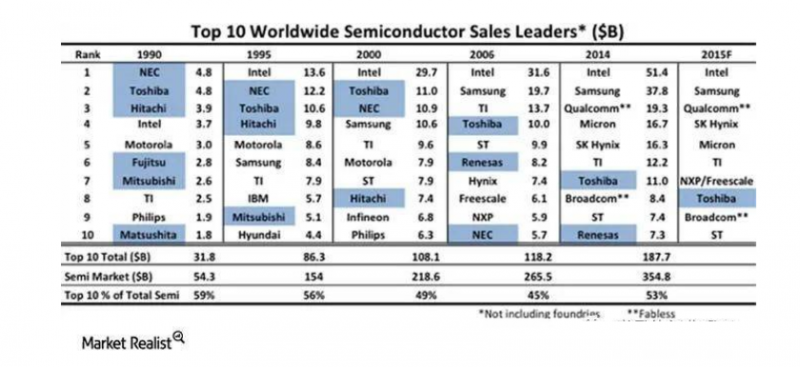

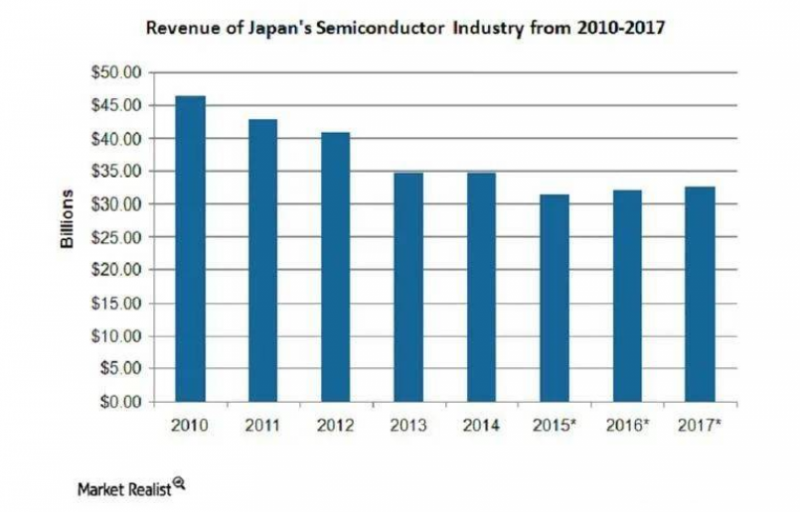

到2000年,半導體價值鏈已經(jīng)分為設(shè)計芯片的無晶圓廠公司和制造無芯片公司設(shè)計的芯片的代工廠。無晶圓廠公司高通也在2014年進入前十名。這一趨勢影響了處理所有芯片制造工藝的日本IDM(集成設(shè)備制造商)。日本的半導體收入也自2010年以來一直在下降。

日本半導體收入情況一覽

更糟糕的是,IC insights指出,自2009年以來全球已關(guān)閉或改建的晶圓廠有100座,其中日本關(guān)閉了36座,這比任何其他國家/地區(qū)都多。據(jù)我們此前不完統(tǒng)計,2001年,東芝關(guān)閉了其位于四日市工廠的1號生產(chǎn)線(Fab.1);2011年,飛思卡爾關(guān)閉了日本仙臺工廠;2012年6月,安森美半導體關(guān)閉了其位于日本會津的晶圓制造廠;聯(lián)電也于2012年8月董事會投票決定關(guān)閉該公司在日本的200mm 晶圓;2014年,松下半導體關(guān)閉用于生產(chǎn)光電器件的75mm晶圓GaAs晶圓廠;2018年瑞薩關(guān)閉了位于日本高知市Konan的一家工廠。

晶圓代工廠為何沒有在日本誕生?

作為半導體產(chǎn)業(yè)大國的日本,為何竟無一座大型的純代工廠?據(jù)筆者分析可能有以下多重因素。

首先是歷史時機的問題,代工廠是DARPA MOSIS計劃的衍生產(chǎn)品,日本進入半導體領(lǐng)域還為時過早。再者,從經(jīng)濟上來看,日本實際上已經(jīng)深陷經(jīng)濟蕭條20年了,資金并沒有用于晶圓廠投資。

在經(jīng)歷了美國制裁和韓國異軍突起的雙重夾擊之后,日本在當年掀起了以傳統(tǒng)IDM模式為主的日本大型電機企業(yè)曾經(jīng)實施戰(zhàn)略重組。這場大規(guī)模的業(yè)務重組一度為日本半導體產(chǎn)業(yè)復興帶來新的活力。但成也蕭何敗蕭何,過度保守的IDM模式,可能阻礙了日本晶圓代工廠的發(fā)展。日本的大多數(shù)晶圓廠都被垂直晶圓廠所壟斷,基本上是代工廠的對立面。從IDM到代工廠的轉(zhuǎn)變并不簡單,它需要在許多操作方面的控制和開放方面進行文化變革。

還有就是日本商業(yè)心態(tài)的問題,專門生產(chǎn)出色硬件產(chǎn)品如DRAM或Flash的晶圓廠符合日本企業(yè)的感受、優(yōu)勢和習慣。這就像制造鋼鐵或消費電子產(chǎn)品一樣,非常垂直、可控制、且相對靜態(tài)的。制造由客戶定義產(chǎn)品并主要通過軟件實現(xiàn)的通用代工廠,直截了當?shù)卣f,這是同樣的商業(yè)敏感度、優(yōu)勢和習慣的詛咒。就像只做軟件或互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)你讓只做硬件,這很難,而且并不總是奏效。

當然也可能有市場驅(qū)動不足的因素在,日本幾乎沒有先進工藝邏輯芯片的需求,手機處理器可以說是對工藝要求最高的芯片,但日本這些年沒有什么知名的手機制造商,美國有蘋果手機,韓國有三星手機,中國有華為以及小米OV等,這些都促進了晶圓廠的發(fā)展。另外,某些芯片產(chǎn)業(yè),譬如CIS、nor Flash、電源管理、功率器件等也沒有像中國這樣爆發(fā)性增長,其中CIS、功率器件和電源管理等領(lǐng)域,也是日本一些古老的IDM廠商在做,沒有后來者。

而臺灣相對日本來說,在文化上,臺灣的商業(yè)敏感性比日本更開放、更自由。順便說一句,韓國也是類似的,因此三星作為代工廠的成功也不足為奇。華人已經(jīng)遍布整個東南亞,在各種文化背景下開創(chuàng)了自己的事業(yè)。這是臺積電和其他臺灣晶圓廠的起點,但在這個以華裔為主的島嶼上,非常國際化和開放。

對日本來說,現(xiàn)在正處于一個地緣政治成為關(guān)鍵點的時期,而AI和智能汽車等的興起,也倒逼日本本土廠商對外去尋找更先進的工藝代工。但正如上文所說,這甚至不是一個技術(shù)問題——而是與歷史、經(jīng)濟、文化和沉沒成本相關(guān)的非技術(shù)問題。