4月25日,廣東省人民政府公開發布了《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱《規劃綱要》)。

《規劃綱要》提出,加快培育半導體與集成電路產業,布局建設高端特色模擬工藝生產線和SOI(硅晶絕緣體技術)工藝研發線,積極發展第三代半導體、高端SOC(系統級)等芯片產品。 加快培育高端裝備制造產業,重點發展高端數控機床、航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、智能機器人、精密儀器等產業。加快培育氫能產業,建設燃料電池汽車示范城市群,突破燃料電池關鍵零部件核心技術。

《規劃綱要》提出,廣東省“十四五”時期經濟社會發展努力實現經濟發展邁上新臺階、創新強省建設取得新突破、現代產業競爭力贏得新優勢等主要目標。其中,創新強省建設取得新突破。粵港澳大灣區國際科技創新中心建設取得階段性成效,綜合性國家科學中心加快建設,創新體系更加完備,科技體制改革取得重大成效,集聚一批具有國際水平的科技領軍人才。國家和省實驗室、科技基礎設施等重大創新平臺加快布局,研發經費投入持續加大,一批關鍵核心技術取得突破,自主創新能力明顯增強。

其中,廣東省推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設重點任務中關于產業創新平臺方面,提出要加快建設粵港澳大灣區國家技術創新中心,繼續推進國家印刷及柔性顯示創新中心、國家先進高分子材料產業創新中心、國家高性能醫療器械創新中心等一批國家級創新中心建設,推動在新型顯示、第三代半導體、生物醫藥、天然氣水合物等重點領域組建一批國家和省級創新中心、工程研究中心等。

實施創新驅動發展戰略 加快建設創新強省

激發企業技術創新活力

堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,以粵港澳大灣區國際科技創新中心建設為引領,堅持科技創新和制度創新雙輪驅動、鍛長板與補短板齊頭并進,促進創新鏈條有機融合和全面貫通,增強創新體系整體效能,建設具有全球影響力的科技和產業創新高地。

持續推進產業關鍵核心技術攻關。強化企業技術創新主體地位,支持企業牽頭組建創新聯合體,承擔重大科技項目。鼓勵企業加大研發投入,落實中央對企業投入基礎研究的稅收優惠政策。圍繞戰略性支柱產業、新興產業和未來產業發展方向,持續實施重點領域研發計劃,積極參與國家重點研發計劃和國家技術創新工程,強化前沿技術和顛覆性技術研究,支持企業在人工智能、區塊鏈、量子信息、生命健康、生物育種等前沿領域加強研發布局,增強5G、超高清顯示等領域產業技術優勢。聚焦短板領域,重點推進廣東“強芯”等行動,加快發展集成電路、新材料、工業軟件、高端裝備等產業關鍵核心技術,切實保障產業鏈安全。強化國家地方協同,積極探索社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制“廣東路徑”,以企業為主體、市場為導向,綜合多學科、多主體、多層級力量,協同開展關鍵核心技術攻關及關聯性基礎和應用基礎研究,推動“卡脖子”問題成體系解決。

加強產業技術創新平臺建設。持續推動高新技術企業“樹標提質”,培育一批擁有自主知識產權和核心技術的高成長企業、細分領域領軍企業、綜合實力百強企業,積極推動一批“專精特新”中小微企業創新發展。聚焦未來通信高端器件、新型顯示技術、第三代半導體、干細胞、體外診斷、醫療器械、新材料等優勢領域,加快建設粵港澳大灣區國家技術創新中心,統籌推動組建一批國家和省級技術創新中心、產業創新中心、制造業創新中心以及工程研究中心和企業技術中心等創新平臺,構建以市場為主導、企業為主體的產業技術創新體系。推動國家級高新區地市全覆蓋,在全省縣域范圍內新布局建設一批省級高新區。推動新型研發機構創新發展,建設一批與市場和產業緊密結合的高水平創新研究院。

構建順暢高效的創新成果轉化體系。加快建設珠三角國家科技成果轉移轉化示范區。實施科技成果轉化中試基地建設行動計劃,系統推進建設一批科技成果轉化中試基地。加強華南技術轉移中心建設,探索建立深圳技術交易服務中心,培育一批技術交易平臺、知識產權運營平臺以及技術合同認定登記點,高水平建設支撐行業研發創新的公共技術平臺,推動更多企業和產業發展亟需的技術成果擴散與轉化應用。落實并推動實施自主創新產品優先采購以及技術裝備首臺(套)、關鍵零部件和材料首批次、軟件首版次等應用激勵政策,推動國產技術和產品在應用中持續迭代升級。完善“眾創空間-孵化器-加速器-產業園”全鏈條孵化育成體系,著力培育發展新技術、新業態、新模式。

推動產業高端化發展 加快建設現代產業體系

推動制造業高質量發展

堅持發展實體經濟不動搖,堅定不移建設制造強省、質量強省,積極推動產業高端化發展,深度融入全球產業鏈,提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平,加快先進制造業和現代服務業深度融合發展,推動廣東制造向廣東智造轉型,打造具有國際競爭力的現代產業體系。

堅持發展實體經濟不動搖,堅定不移建設制造強省、質量強省,積極推動產業高端化發展,深度融入全球產業鏈,提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平,加快先進制造業和現代服務業深度融合發展,推動廣東制造向廣東智造轉型,打造具有國際競爭力的現代產業體系。

鞏固提升戰略性支柱產業。繼續做強做優新一代電子信息產業,加快5G產業集聚發展,培育自主軟件生態,建設超高清視頻產業發展試驗區。堅持傳統與新能源汽車共同發展,推廣新能源及智能網聯汽車,提升純電動汽車研發水平,建立安全可控的關鍵零部件配套體系。加快發展生物醫藥產業,在生物藥、化學藥、現代中藥、高端醫療器械、醫療服務等領域形成競爭優勢。“十四五”期間,新一代電子信息等十大戰略性支柱產業集群營業收入年均增速與全省經濟增速基本同步。

前瞻布局戰略性新興產業。加快培育半導體與集成電路產業,布局建設高端特色模擬工藝生產線和SOI(硅晶絕緣體技術)工藝研發線,積極發展第三代半導體、高端SOC(系統級)等芯片產品。加快培育高端裝備制造產業,重點發展高端數控機床、航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、智能機器人、精密儀器等產業。圍繞未來產業發展,重點支持引領產業變革的顛覆性技術突破,積極促進產業、技術交叉融合發展,在區塊鏈、量子通信、人工智能、信息光子、太赫茲、新材料、生命健康等領域努力搶占未來發展制高點。

增強產業鏈供應鏈自主可控能力

著力抓好產業鏈穩鏈、補鏈、強鏈、控鏈工作,打好產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰,強化產業轉型升級和質量品牌建設,推動重點產業加快邁向全球價值鏈中高端。

著力抓好產業鏈穩鏈、補鏈、強鏈、控鏈工作,打好產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰,強化產業轉型升級和質量品牌建設,推動重點產業加快邁向全球價值鏈中高端。

實施產業基礎再造工程。瞄準重點產業鏈加快建設產業共性技術平臺,提升基礎零部件、基礎原材料、基礎工藝、產業技術基礎,以及質量標準和檢測等基礎能力水平,夯實產業發展基礎。積極參與國家產業基礎再造工程,主動對接、積極組織開展國家級產業基礎提升相關重點項目。加大制造業核心基礎零部件、核心電子元器件等領域科研攻關力度,掌握產業基礎關鍵核心技術和產業基礎數據。編制制造業重點產業發展技術路線圖,組織開展分階段分領域技術攻關。

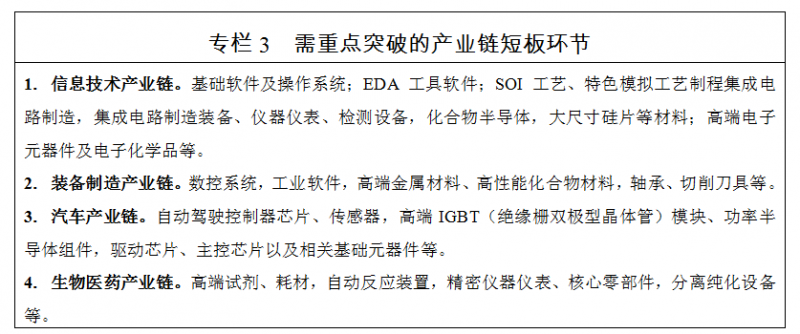

保障重點產業鏈穩定安全。建立重點產業鏈的核心企業庫,圍繞產業鏈關鍵核心環節強化招商引資。聚焦電子信息、裝備制造、汽車、生物醫藥領域,梳理產業鏈上下游關鍵核心技術的短板、薄弱環節、有望突破的細分領域,形成補短板路線圖和鍛長板清單。以重點整機產品研制為切入點,支持省內重點企業與國內供應鏈上下游企業聯合技術攻關和生產制造,著力打通研發設計、生產制造、集成服務等產業鏈條。推動產業鏈供應鏈多元化,支持龍頭骨干企業全球布局,深度參與構建涵蓋生產體系、研發基地、營銷網絡和跨國供應鏈的國內國際雙循環體系。

推進數字化發展 全面塑造發展新優勢

增強數字經濟發展引領能力

以建設國家數字經濟創新發展試驗區為契機,圍繞數字產業化和產業數字化,聚焦提升產業發展能級、培育創新發展生態、發展新業態新模式,大力推動數字經濟高質量發展。

推進數字產業化發展。加快數字經濟基礎產業發展,強化芯片設計優勢,提升集成電路生產制造能力,將珠三角地區建設成為全國集成電路新發展極;推動操作系統、數據庫等基礎軟件以及CAD、EDA等工業軟件發展,支持廣州建設國家區塊鏈發展先行示范區,夯實數字經濟發展基礎支撐;圍繞互聯網和網絡空間、大數據和云計算、工業互聯網以及車聯網等重點領域,提升數字經濟發展安全保障水平。做大做強數字經濟關鍵產業,完善以5G為核心的信息通信產業鏈條,打造世界級5G產業創新高地和融合應用示范區;推進廣州、深圳建設國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區,將廣州、深圳雙城打造成為人工智能技術創新策源地、集聚發展新高地。

打造新型智慧城市。推進城市公共設施與5G網絡、物聯網、傳感技術融合建設,系統化部署城市數據采集智慧感知節點網絡。推進智能交通燈、智能潮汐車道、智能停車引導、智慧立體停車等智慧治堵措施廣泛應用。實施智能化市政基礎設施建設和改造,加快推進智慧社區建設。支持省內城市按需、有序、集約建設“城市大腦”“城市智能綜合體”,讓城市運轉更聰明更智慧。支持廣州、深圳、珠海等有條件的城市構建數字孿生城市,實現實體城市向數字空間的全息投影,增強城市治理靈敏感知、快速分析、迅捷處置能力,打造全國領先的新型智慧城市標桿。

大力培育新型消費。以供給提升創造消費新增長點,不斷激發潛在消費。充分發揮廣東信息產業發展優勢,積極壯大信息消費,拓展5G終端、智能家居、可穿戴設備、智能網聯汽車等信息產品和在線教育、醫療、交通、文化娛樂等信息服務消費。推進文化旅游和健康、會展等產業融合互通,打造高質量旅游新業態。引導消費新模式加快成長,支持平臺型、分享型經濟做大做強。加強制度供給,積極培育定制消費、體驗消費、共享消費、“智能+”消費、直播帶貨等消費新模式。加快推動線上線下消費有機融合,探索發展智慧商店、智慧餐廳等新零售業態,促進服務消費新模式、新場景普及應用。以綠色產品供給及相關技術創新等為重點推進綠色消費。

打造新型智慧城市。推進城市公共設施與5G網絡、物聯網、傳感技術融合建設,系統化部署城市數據采集智慧感知節點網絡。推進智能交通燈、智能潮汐車道、智能停車引導、智慧立體停車等智慧治堵措施廣泛應用。實施智能化市政基礎設施建設和改造,加快推進智慧社區建設。支持省內城市按需、有序、集約建設“城市大腦”“城市智能綜合體”,讓城市運轉更聰明更智慧。支持廣州、深圳、珠海等有條件的城市構建數字孿生城市,實現實體城市向數字空間的全息投影,增強城市治理靈敏感知、快速分析、迅捷處置能力,打造全國領先的新型智慧城市標桿。

大力培育新型消費。以供給提升創造消費新增長點,不斷激發潛在消費。充分發揮廣東信息產業發展優勢,積極壯大信息消費,拓展5G終端、智能家居、可穿戴設備、智能網聯汽車等信息產品和在線教育、醫療、交通、文化娛樂等信息服務消費。推進文化旅游和健康、會展等產業融合互通,打造高質量旅游新業態。引導消費新模式加快成長,支持平臺型、分享型經濟做大做強。加強制度供給,積極培育定制消費、體驗消費、共享消費、“智能+”消費、直播帶貨等消費新模式。加快推動線上線下消費有機融合,探索發展智慧商店、智慧餐廳等新零售業態,促進服務消費新模式、新場景普及應用。以綠色產品供給及相關技術創新等為重點推進綠色消費。

此外,在教育方面,廣東將支持“雙一流”建設。支持“雙一流”建設高校主干基礎學科、優勢特色學科、新興交叉學科等學科的基礎設施和大型儀器設備建設。在集成電路、人工智能、儲能技術、網絡安全、癌癥攻關等關鍵領域,建設一批國家產教融合協同育人和協同創新平臺。爭取新增1-2所高校納入國家“雙一流”建設名單,建設一批產教融合、科教融合研究生聯合培養基地。

附件: 廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要.docx

廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要.docx

附件: