近期,武漢大學工業科學研究院臺啟東研究員課題組在鈣鈦礦太陽能電池研究方面取得了多項進展,成果在國際權威期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials,IF:19.924,2篇)和《先進能源材料》(Advanced Energy Materials,IF:29.698,1篇)發表。相關工作主要圍繞具有高穩定性的無機電荷傳輸材料及碳基無機鈣鈦礦太陽能電池開展。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202201320

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202201320

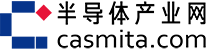

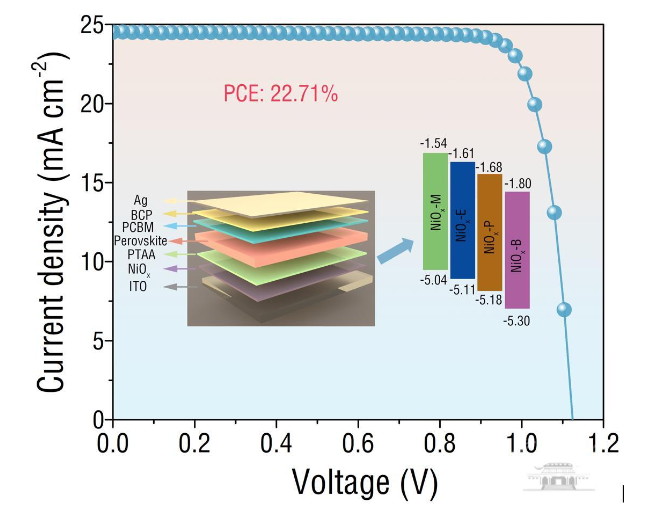

在題為“NiOxNanocrystals with Tunable Size and Energy Levels for Efficient and UV Stable Perovskite Solar Cells”的論文中,該課題組提出了一種高分散性的氧化鎳納米顆粒(NiOxNCs)的新型合成方法,通過使用四烷基氫氧化銨(TAAOH,烷基=甲基、乙基、丙基、丁基)作為沉淀堿,利用其不同烷基鏈長度控制NiOxNCs的尺寸,改變其Ni3+含量,從而調控NiOx薄膜的能級。使用最長的丁基鏈時,獲得了最小的NiOx顆粒尺寸和NiOx/鈣鈦礦界面的最佳能級排列,獲得了接近23%的光電轉換效率。這是基于NiOx的倒置鈣鈦礦電池最高效率之一。此外,未封裝的器件還表現出優異的紫外線穩定性,在200小時連續紫外線照射后仍保持87%的初始效率。該工作為使用 NiOx空穴傳輸材料制備高效穩定的鈣鈦礦電池提供了可靠的思路。論文第一署名單位是武漢大學工業科學研究院,2019級博士生崔霞霞和2021級博士生金俊君為共同第一作者,臺啟東研究員和劉曉偉副研究員為共同通訊作者。

圖1. 基于NiOx空穴傳輸層的器件結構及性能圖

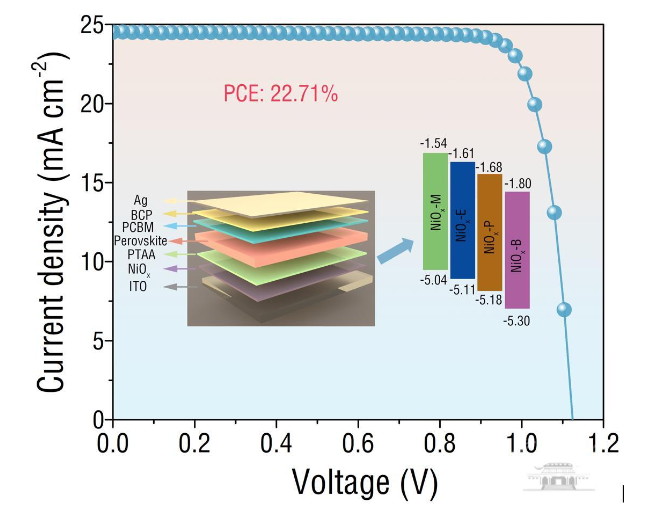

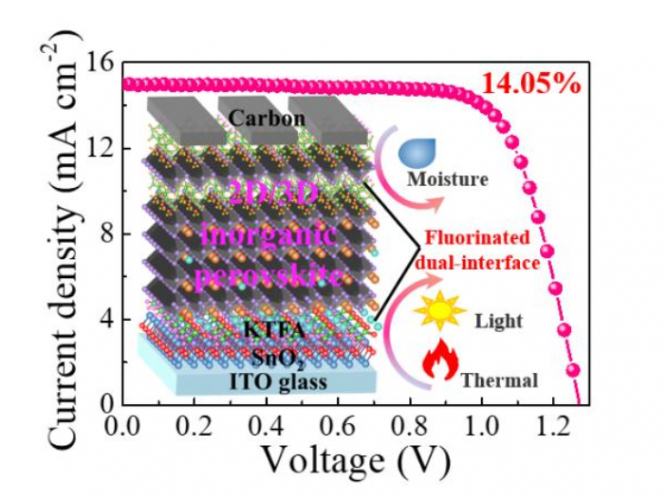

在題為“Fluorinated Interfaces for Efficient and Stable Low-Temperature Carbon-based CsPbI2Br Perovskite Solar Cells”的論文中,該課題組提出了一種氟化雙界面策略,以克服低溫碳基無機鈣鈦礦太陽能電池中普遍存在的體相缺陷和界面能級失配損害器件光伏性能的難題。即在無機CsPbI2Br鈣鈦礦吸光層的上下界面引入三氟乙酸鉀和4-三氟苯甲基溴化銨。得益于鈍化的薄膜缺陷,合適的能級匹配,促進的電荷提取,以及抑制的電荷非輻射復合和離子遷移,雙界面優化的器件實現了14.05%的效率,且表現出更好的濕、熱和光照穩定性。論文第一署名單位是武漢大學工業科學研究院,2020級博士生張祥為第一作者,臺啟東研究員為唯一通訊作者。

圖2. 氟化雙界面修飾的功能示意及相應的器件性能圖

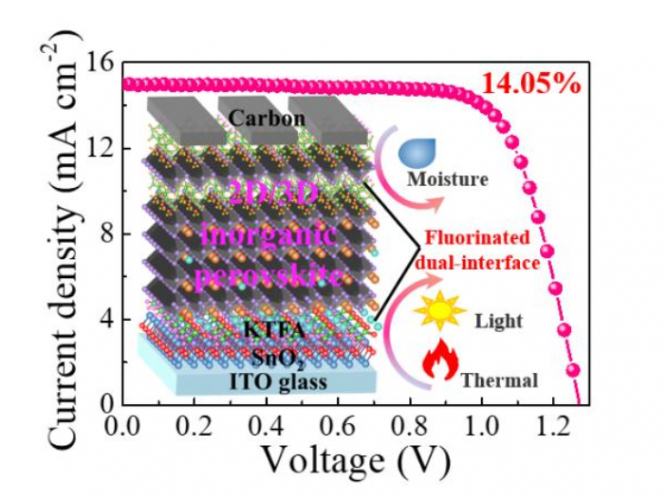

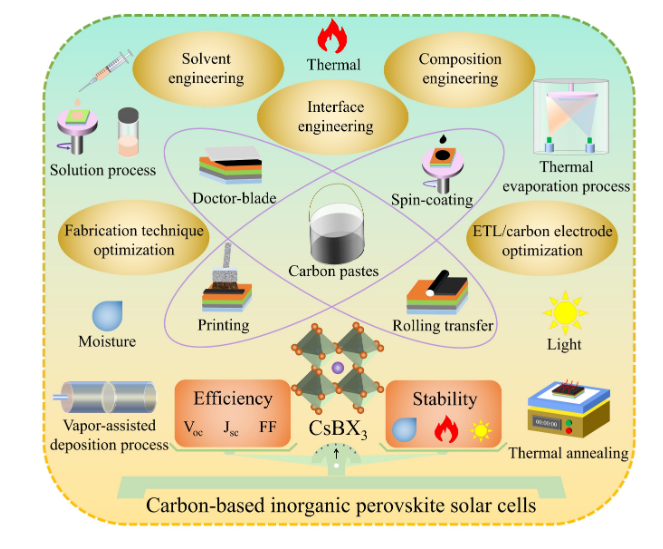

近日,課題組還應邀發表了題為“Recent Progress of Carbon-based Inorganic Perovskite Solar Cells: from Efficiency to Stability”的專題綜述。從效率和穩定性兩個方面總結了碳基無機鈣鈦礦太陽能電池的最新進展。通過對其器件結構、工作原理、材料性質、制備工藝的系統歸納,介紹了一系列提高器件效率的策略,包括制備工藝優化、溶劑工程、組分工程、界面工程、電荷傳輸層優化等,同時闡述了碳基無機鈣鈦礦太陽能電池在濕、熱和光照環境壓力下的穩定性問題,最后討論了該領域存在的挑戰,并展望了未來的發展前景。論文第一署名單位是武漢大學工業科學研究院,2020級博士生張祥為第一作者,臺啟東研究員和物理學院趙興中教授為共同通訊作者。

圖3. 碳基無機鈣鈦礦太陽能電池綜述主題

上述工作得到了國家自然科學基金和中央高校基本科研業務費專項資金的支持。

(來源:武漢大學)