高端醫學影像設備是“卡脖子”技術之一,其核心是探測器材料,這些材料的制備技術,甚至材料本身是各家公司的核心機密。新一代計算機斷層掃描成像(CT)設備已逐步開始采用直接進行光電信號轉換的半導體探測器,這些探測器要求材料對X-射線具有高靈敏度和低檢測極限以降低檢查過程中對人體的輻射劑量。目前商用X-射線探測器基于非晶硒材料,需要很高工作電壓(1 kV以上)才能保證較高靈敏度,檢測極限高,難以實現低劑量X-射線探測。此外,過高工作電壓增加了設備成本及危險性。碲化鎘和摻鋅碲化鎘(CZT)單晶X-射線探測性能優于非晶硒,已研究開發多年,目前也逐漸開始商業化。然而這種單晶生長成本高,缺陷控制困難,通常一個高溫結晶的鑄塊中能夠得到的,符合要求的均勻高質量區域最大只有1-2厘米。正處于研究前沿的是含鉛鹵化物鈣鈦礦(如CsPbBr3),這種材料易于制造大面積探測器,成本低且在低工作電壓(5 V及以下)下就可實現低劑量X-射線探測。但鉛鹵化物鈣鈦礦探測器在低電壓下響應速度不足,圖像容易出現殘影,加大電壓提高響應速度的同時會使暗電流大幅增大,信噪比和圖像質量下降,因此在CT上的應用仍處于探索中。此外,碲化鎘和鉛鹵化物鈣鈦礦等材料中都含有高濃度劇毒重金屬元素,生產制造過程中容易造成環境污染并危害人體健康。

近日,松山湖材料實驗室新型光電功能材料與器件團隊報道了一種可作為高靈敏和低檢測極限X-射線探測器的新型層狀范德華異質結構碘化鉍。該層狀材料由兩種基本層狀結構單元,即成分為三碘化鉍(BiI3)的I-Bi-I三原子層和成分為一碘化鉍(BiI)的I-Bi-Bi-I四原子層通過范德華力堆疊形成非周期性超結構。范德華異質結構碘化鉍由改進的低溫溶液晶體生長方法得到。結晶過程中使用金作為催化劑催化還原3價鉍從而得到一碘化鉍。這是首次報道通過結合催化還原的溶液晶體生長方法得到宏觀尺寸(毫米以上)的范德華異質結構材料,對類似材料的制備有重要參考意義。得益于優異的電荷收集性能,范德華異質結構碘化鉍具有優于傳統三碘化鉍單晶的X-射線探測性能,可實現低劑量X-射線探測。

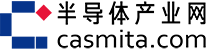

圖1. 溶液方法生長的層狀范德華異質結構碘化鉍

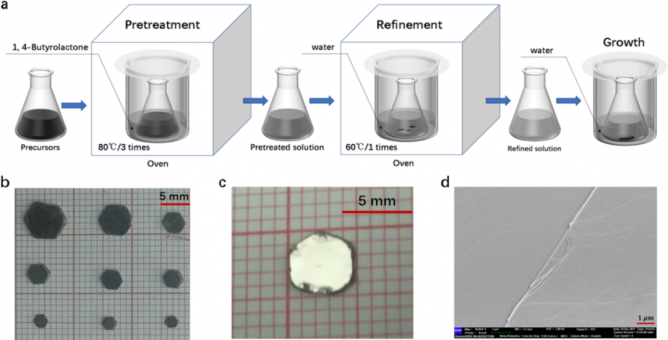

通過XRD,XPS和STEM證實I-Bi-I三原子層和I-Bi-Bi-I四原子層通過范德華力堆疊形成的超結構。I-Bi-Bi-I四原子層內部存在Bi雙原子層,具有高電子遷移率,有利于電荷傳輸(圖2)。

圖2. 范德華異質結構碘化鉍的結構表征

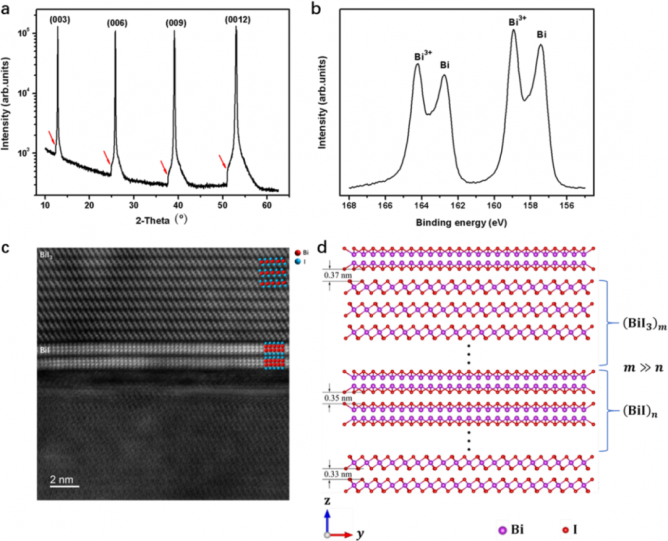

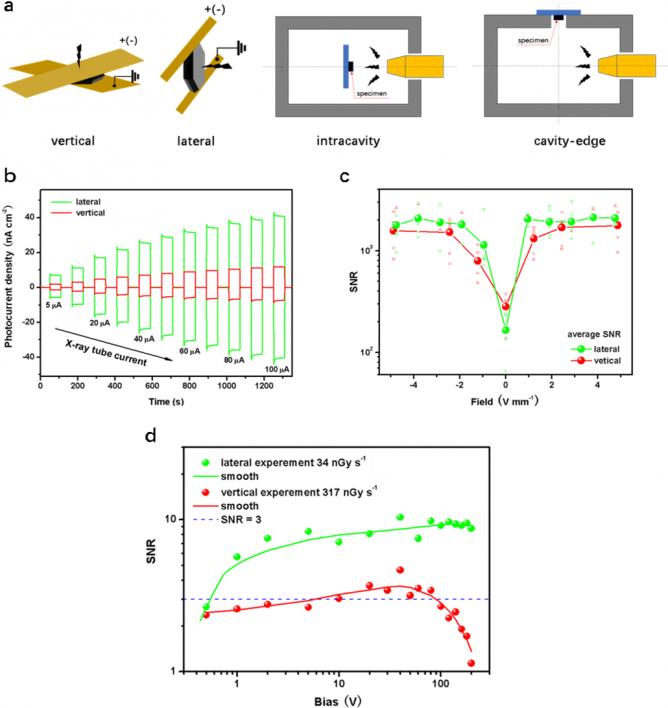

通過DRS和UPS確定了異質結構碘化鉍中的雙帶隙,表明BiI3-BiI界面處存在內建電場,有助于電子-空穴對分離。暗態I-V測試結果表明小帶隙(0.7 eV)的BiI不會大幅度降低電阻,材料整體仍具有大電阻,電流噪聲小,表現出優異的X-射線開/關性能,信噪比高達2000,檢測極限低至34 nGy s-1,約為醫用X-射線標準劑量的1/100(圖3、圖4)。

圖3. 范德華異質結構碘化鉍的能帶及電阻

圖4. 范德華異質結構碘化鉍的X-射線開/關響應及檢測極限

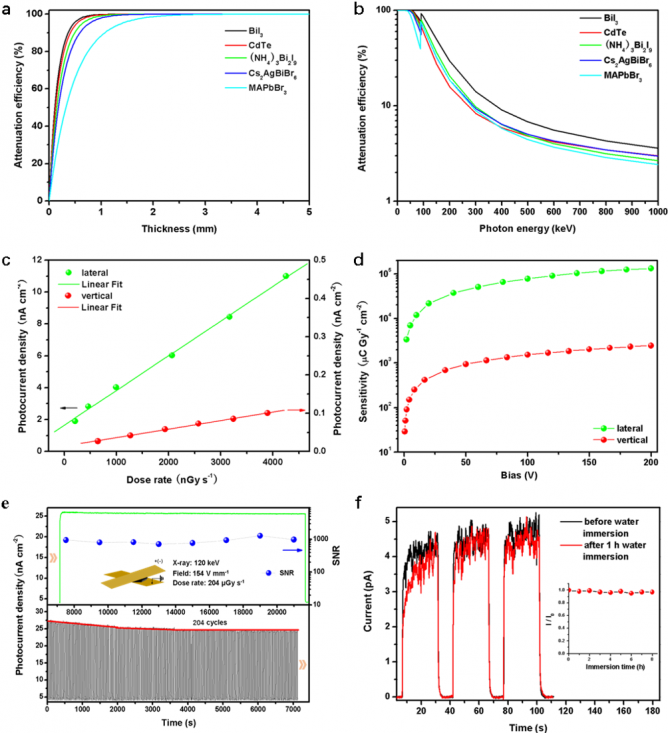

異質結構碘化鉍具有優良的X-射線吸收性能及高靈敏度,重復/長時間連續X-射線照射及冷水浸泡實驗表明有良好的輻射及潮濕環境穩定性。材料無毒環保,制備過程簡易,成本低,在較高電壓(50-200 V)下仍有良好信噪比,有望用于CT圖像領域(圖5)。

圖5. 范德華異質結構碘化鉍的X-射線吸收,靈敏度及穩定性

相關成果以“Solution-grown BiI/BiI3 van der Waals heterostructures for sensitive X-ray detection”在國際著名期刊Nature Communications上發表。莊任重(現為龍巖學院教授)為第一作者,松山湖材料實驗室張廣宇研究員和林生晃研究員為論文共同通訊作者。

作者簡介

通訊作者 張廣宇,中科院物理所研究員、課題組長、納米實驗室主任、凝聚態物理國家科學中心副主任、松山湖材料實驗室副主任。

長期從事二維原子晶體材料包括石墨烯、二硫化鉬的科學研究,在二維原子晶體的可控制備與加工、物性調控、功能電子器件與量子輸運等方面開展了系統研究并取得了突出的研究成果。發表論文150余篇,包括Science 4 篇、Nature 2篇,Nature子刊17 篇,他引12500余次,H-index為50。鑒于其出色的科研工作,張廣宇先后獲得了中科院高層次人才計劃、基金委杰出青年基金、中組部萬人計劃首批青年拔尖人才等重要項目的資助,他的這些研究成果獲得過北京市科技獎一等獎、中科院“杰出科技成就獎”的表彰,他個人被授予中科院青年科學家獎、中國物理學會胡剛復物理獎、中組部萬人計劃科技創新領軍人才、科技部創新人才推進計劃創新領軍人才等榮譽。

通訊作者 林生晃,松山湖材料實驗室研究員,團隊負責人。

主要從事低維光電功能材料與器件的研發以及光電子集成方面的工作,聚焦新材料體系的構建和新型光電子器件的系統集成,以期為下一代光電子產業發展提供新思路。已發表論文90余篇,包括Nature Communications、ACS Nano、Advanced Materials等。

詳情請點擊論文鏈接:

(來源:半導體學報)